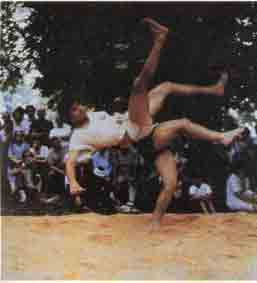

Deux lutteurs au début du XIXè siècle en "bragou braz", les cheveux liés par un brin de paille.

Gravure illustrant une édition du XIXè siècle de l'ouvrage de Cambry :

"Voyage dans le Finistère" effectué en 1794

La lutte se pratiquait déjà au moyen âge et elle déplaçait beaucoup de monde.

La lutte se pratiquait déjà au moyen âge et elle déplaçait beaucoup de monde.